17세기 중반 네덜란드인들이 후발주자임에도 불구하고 향신료 제도(현재의 인도네시아 몰루카 제도)에서 포르투갈을 누르고 독점적 지위를 차지할 수 있었던 것은, 그들의 합리적인 비즈니스 마인드에 힘입은 바가 컸다. 포르투갈은 원주민들을 야만인 취급하며 향신료를 거저나 다름없는 가격에 빼앗고, 그들을 가톨릭으로 개종시키는 데 열심이었다. 반면 네덜란드인들은 현지인 군주(술탄)들을 상대로 포르투갈보다 더 나은 향신료 가격을 제시했고, 가톨릭 선교 따위는 관심이 없었다. 원가 대비 20배 이익을 볼 수 있는 향신료가 생산되는 섬들은 이렇게 하나둘 네덜란드 동인도 회사의 농장이나 다름없는 처지가 되어갔다.

영란전쟁의 구실이 된 ‘암보이나 학살’

네덜란드의 활약을 다른 유럽 나라들이 보고 있기만 한 것은 아니었다. 특히 대양의 강자로 떠오르던 영국은 상대적으로 나은 조건을 제시하며 현지인 술탄들을 포섭하려 했다. 1620년대 영국은 네덜란드 본국과 ‘방위조약’을 맺는다. 몰루카 제도 향신료 무역의 3분의 1은 영국이 담당할 수 있도록 한다는 내용이었다. 기세등등한 네덜란드 동인도 회사는 본국의 훈령도 무시하고 영국 상인들을 공격하기 일쑤였다.

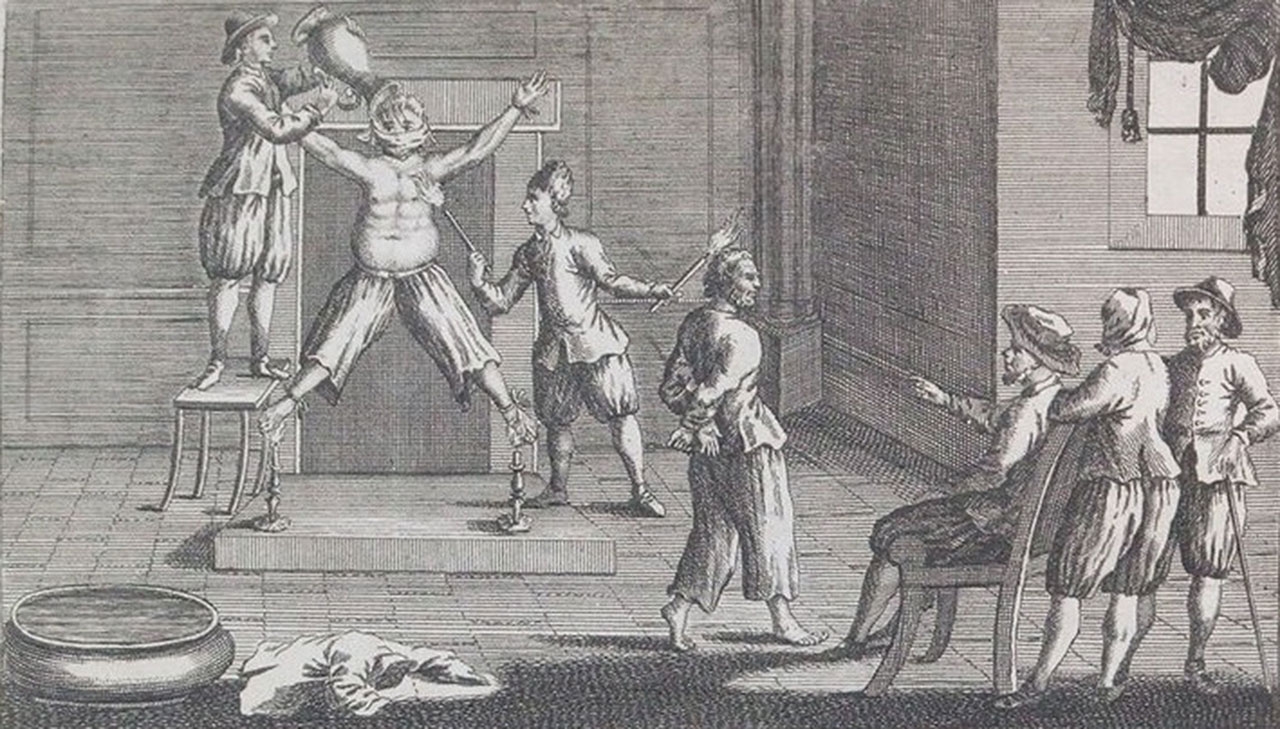

1623년 향신료 제도 중앙에 위치한 암본이라는 섬에서 갈등이 터진다. 요새를 구축하고 있던 네덜란드인들이 소규모 상관(商館)을 운영 중이던 영국인 12명을 체포하고 모진 고문을 가했다. 네덜란드인들은 요새를 공격하려 했다는 자백을 받아내고 영국인 10명의 머리를 자른 것이다. 당연하게도 외교 분쟁으로 비화했고, 생생한 삽화가 곁들여진 책이 출간되어 전 유럽에서 커다란 반향을 불러일으킨다.

영국 상인이 사지가 묶인 채 촛불로 겨드랑이가 태워지고 물고문을 당하는 장면, 커다란 칼로 목이 잘리는 장면 등 지금으로 치면 유튜브에 올라온 아랍 테러리스트의 참수 장면이나 다름없었다. 네덜란드를 비판하는 목소리가 높아졌고, 심지어 책의 내용을 바탕으로 연극도 만들어졌다고 하니 영국인들의 분노의 정도를 가늠해볼 만하다. ‘암보이나 학살’은 영국-네덜란드 전쟁 (영란전쟁)의 구실 중 하나가 되었다.

하지만 영국의 해군력이 네덜란드를 압도하는 것은 18세기에나 가능했고, 17세기 후반까지 영국은 여전히 이 해역에서 네덜란드의 기세에 눌려 기를 펴지 못하는 신세였다. 향신료의 역사를 다룬 책 〈스파이스〉의 저자 잭 터너는 당시 네덜란드의 정책을 가리켜 ‘잔인할 정도로 효율적인 독점’이라 평가했다. 원주민들은 지쳐 쓰러질 때까지 향신료 농장에서 강제노동을 해야 했다. 말을 듣지 않으면 섬에서 쫓겨났다. 자신이 살던 섬이 우주의 전부일 수밖에 없는 원주민들에겐 시간이 조금 더 걸리는 사형이나 다를 바 없었다. 이들의 지배자인 현지인 추장이나 술탄의 입지 또한 위태롭긴 마찬가지였다. 말도 안 되는 액수로 향신료의 가격을 후려치고, 반발하면 권력을 빼앗아 경쟁자에게 넘겼다. 현지인들의 봉기가 일어나면 압도적인 군사력을 동원해 잔인하게 탄압했다. 1650년 향신료 제도에서 가장 큰 섬인 테르나테에서 반란이 일어나자 네덜란드 동인도 회사의 총독은 병석에 누운 상태에서도 다음과 같이 말했다고 한다. “주모자를 색출해 이를 뽑고 입천장을 뭉갠 다음 혀를 자르고 목을 따라!”

향신료 제도를 나무에서 돈이 열리는 생물학적 공장으로 여기는 유럽인들에게, 아시아인들의 존재는 그 공장을 돌리는 부품 이상도 이하도 아니었다. 그들의 영광스러운 ‘대항해 시대’의 이면에는 수탈당한 아시아의 살풍경이 있었다.

-

‘후추’라 불린 이 사람 향신료 독점을 깨다

‘후추’라 불린 이 사람 향신료 독점을 깨다

탁재형 (팟캐스트 <탁PD의 여행수다> 진행자)

‘존버’라는 말이 있다. ‘존재를 걸고 버티다’라는 의미다. 요즘처럼 미증유의 위기가 전 세계적으로 지속될 때, 저마다 ‘존버’하는 것 외엔 답이 없다. 이것을 해낸 것만으로도, ...

-

그가 만든 ‘팜플레무스 식물원’에 온다면…

그가 만든 ‘팜플레무스 식물원’에 온다면…

탁재형 (팟캐스트 <탁PD의 여행수다> 진행자)

20대를 온통 투자했던 모험은 처참한 실패로 끝났다. 말 한마디 통하지 않는 열대의 정글에서, 꿈을 이루기 위해 동분서주했지만 남은 것이라곤 성치 않은 몸과 아픈 기억들뿐이었다. ...